權威解讀!《中共中央國務院關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》

次

2020.05.20來源:

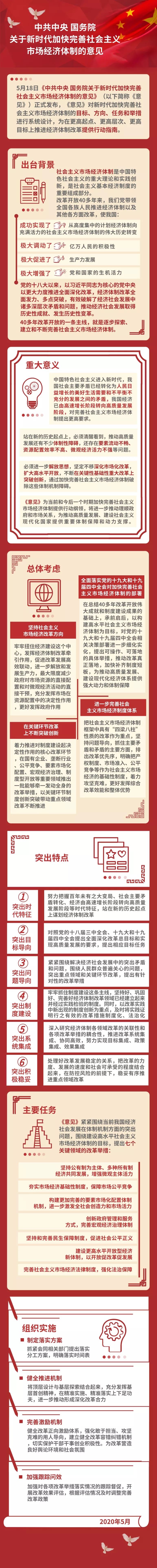

摘要:社會主義市場經濟體制是中國特色社會主義的重大理論和實踐創新,是社會主義基本經濟制度的重要組成部分。5月18日,中共中央、國務院印發《關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》(以下簡稱《意見》),對當前和今后一個時期深化經濟體制改革、加快完善社會主義市場經濟體制進行頂層設計和系統擘畫。

如何構建高水平的社會主義市場經濟體制?《意見》有哪些突出特點?提出哪些主要任務?如何落實?中國改革報、改革網記者專訪了國家發展改革委有關負責人。

構建更加系統完備、更加成熟定型的高水平社會主義市場經濟體制

Q1

出臺《意見》有什么樣的時代背景和重大意義?

答:改革開放40多年來,我們黨帶領全國各族人民推進經濟體制以及其他各方面改革,使我國成功實現了從高度集中的計劃經濟體制向充滿活力的社會主義市場經濟體制的偉大歷史轉變,極大調動了億萬人民的積極性,極大促進了生產力發展,極大增強了黨和國家的生機活力。特別是黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央以更大力度推進全面深化改革,經濟體制改革全面發力、多點突破,有效破解了經濟社會發展中諸多深層次矛盾和問題,推動經濟社會發展取得歷史性成就、發生歷史性變革。40多年改革開放的一條主線,就是逐步探索、建立和不斷完善社會主義市場經濟體制。

隨著改革發展實踐的前進,對社會主義市場經濟體制的認識也在不斷深化,相應的制度體系在不斷完善。黨的十四大首次提出我國經濟體制改革的目標是建立社會主義市場經濟體制,黨的十四屆三中全會、黨的十六屆三中全會先后對建立和完善社會主義市場經濟體制作出全面部署。黨的十八屆三中全會提出,使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用,黨的十九大要求堅持社會主義市場經濟改革方向,加快完善社會主義市場經濟體制,黨的十九屆四中全會,把社會主義市場經濟體制上升為基本經濟制度,對加快完善社會主義市場經濟體制提出明確要求。

中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,對完善社會主義市場經濟體制提出了更高要求。站在新的歷史起點上,必須清醒地看到,推動高質量發展還有不少體制性障礙,還存在要素流動不暢、資源配置效率不高、微觀經濟活力不強等問題。必須進一步解放思想,堅定不移深化市場化改革,擴大高水平開放,不斷在關鍵性基礎性重大改革上突破創新,通過加快完善社會主義市場經濟體制破除這些體制機制障礙。

在這樣的背景下,黨中央、國務院出臺《關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》,承前啟后,繼往開來,對新時代加快完善社會主義市場經濟體制的目標、方向、任務和舉措進行系統設計,在更高起點、更高層次、更高目標上推進經濟體制改革及其他各方面體制改革,為構建更加系統完備、更加成熟定型的高水平社會主義市場經濟體制提供行動指南。《意見》的出臺,意義重大,影響深遠,將進一步推動理順政府和市場關系,為推進高質量發展、建設社會主義現代化國家提供重要的體制保障和動力支撐。

堅持社會主義市場經濟改革方向

著力推進核心改革環節

Q2

制定《意見》的總體考慮是什么?

答:《意見》研究起草過程中,重點把握了以下幾個方面:

一是全面落實黨的十九大和十九屆四中全會對加快完善社會主義市場經濟體制的部署。在總結40多年改革開放偉大成就和制度建設成果的基礎上,承前啟后,以構建高水平社會主義市場經濟體制為目標,對黨的十九大和十九屆四中全會相關決策部署進一步細化實化,提出可操作、可落地的具體舉措,推動改革真正落地,加快補齊制度短板,為推動高質量發展、建設現代化經濟體系提供強大動力和體制保障。

二是堅持社會主義市場經濟改革方向。牢牢扭住經濟建設這個中心,發揮經濟體制改革牽引作用,促進改革發展高效聯動,進一步解放和發展生產力,最大限度減少政府對市場資源的直接配置和對微觀經濟活動的直接干預,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,更好發揮政府作用。

三是進一步完善社會主義市場經濟制度體系。把社會主義市場經濟體制框架中具有“四梁八柱”性質的改革作為重點,堅持問題導向,抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,排出改革優先序,明確把產權制度、市場準入、公平競爭等作為社會主義市場經濟的基礎性制度,著力攻堅克難,補齊制度短板,加強系統集成,更好發揮綜合改革效能和整體優勢。

四是在關鍵環節改革上不斷突破創新。著力推進那些對制度建設起決定性作用的核心改革環節,在國有企業、壟斷行業、公平競爭、要素市場化配置、宏觀經濟治理、制度型開放等重要領域推出一批能夠牽一發動全身的改革舉措,以關鍵環節制度創新突破帶動重點領域改革不斷向前推進。

抓制度建設主線

有針對性地改革

Q3

《意見》有哪些突出特點?

答:《意見》是一份綜合性、系統性很強的文件,概括起來有幾個方面的突出特點。

一是突出時代特征。努力把握百年未有之大變局、社會主要矛盾轉化、經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段等時代特征,站在新的歷史起點上謀劃經濟體制改革,提出有針對性的改革舉措。

二是突出目標導向。對照黨的十八屆三中全會、十九大和十九屆四中全會提出全面深化改革總目標和實現高質量發展的要求,提出相應的目標任務。

三是突出問題導向。緊緊圍繞解決經濟社會發展中的突出矛盾和問題,圍繞人民群眾普遍關心的問題,突出重點領域和關鍵環節改革,提出有針對性的改革舉措。

四是突出制度建設。牢牢抓住制度建設這條主線,堅持好、鞏固好、完善好經濟體制改革領域里已經建立起來并經過實踐檢驗的制度,同時,以改革實踐中新出現的制度創新作為重點,總結好經驗和好做法,及時將實踐證明行之有效的改革措施制度化、法治化。

五是突出系統集成。深入研究經濟體制各領域改革的關聯性和各項改革舉措的耦合性,注重改革的系統性、整體性、協同性,推進改革系統集成、協同高效,努力實現目標集成、政策集成、效果集成。

六是突出積極穩妥。處理好改革發展穩定的關系,把改革的力度、發展的速度和社會可承受的程度結合起來,在注重防控風險的前提下,穩妥有序推進重點領域改革。

提出七個關鍵領域的改革舉措

Q4

《意見》提出哪些主要任務?

答:《意見》緊緊圍繞當前我國經濟社會發展在體制機制方面面臨的突出問題,圍繞建設高水平社會主義市場經濟體制的目標,提出了七個關鍵領域的改革舉措。這些具體領域如下:

一是堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展,增強微觀主體活力。堅持“兩個毫不動搖”,推進國有經濟布局優化和結構調整,積極穩妥推進國有企業混合所有制改革,穩步推進自然壟斷行業改革,營造支持非公有制經濟高質量發展的制度環境。

二是夯實市場經濟基礎性制度,保障市場公平競爭。圍繞建設高標準市場體系,全面完善產權制度,全面實施市場準入負面清單制度,全面實施公平競爭審查制度,筑牢社會主義市場經濟有效運行的體制基礎。

三是構建更加完善的要素市場化配置體制機制,進一步激發全社會創造力和市場活力。圍繞建設統一開放、競爭有序的市場體系,建立健全要素市場,推進要素價格市場化改革,創新要素市場化配置方式,推進商品和服務市場提質增效,實現要素價格市場決定、流動自主有序、配置高效公平。

四是創新政府管理和服務方式,完善宏觀經濟治理體制。構建有效協調的宏觀調控新機制,加快建立現代財稅制度,強化貨幣政策、宏觀審慎政策和金融監管協調,全面完善科技創新制度和組織體系,完善產業政策和區域政策體系,以一流營商環境建設為牽引持續優化政府服務,構建適應高質量發展要求的社會信用體系和新型監管機制,進一步提高宏觀經濟治理能力。

五是堅持和完善民生保障制度,促進社會公平正義。健全體現效率、促進公平的收入分配制度,完善覆蓋全民的社會保障體系,健全國家公共衛生應急管理體系,讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民。

六是建設更高水平開放型經濟新體制,以開放促改革、促發展。以“一帶一路”建設為重點構建對外開放新格局,加快自由貿易試驗區、自由貿易港等對外開放高地建設,健全高水平開放政策保障機制,積極參與全球經濟治理體系變革,全面對接國際高標準市場規則體系,實施更大范圍、更寬領域、更深層次的全面開放。

七是完善社會主義市場經濟法律制度,強化法治保障。以保護產權、維護契約、統一市場、平等交換、公平競爭、有效監管為基本導向,完善經濟領域法律法規體系,健全執法司法對市場經濟運行的保障機制,全面建立行政權力制約和監督機制,完善發展市場經濟監督制度和監督機制,確保有法可依、有法必依、違法必究。

《意見》部署的這些關鍵性基礎性改革舉措,具有很強的針對性。下一步隨著各項改革的落實,我國社會主義 市場經濟有效運行的基礎將不斷得到夯實。

推動形成深化改革的合力

Q5

如何抓好《意見》的貫徹落實?

答:習近平總書記多次強調,一分部署,九分落實。下一步,我們將會同有關部門,以釘釘子精神持續抓好《意見》的落實,使各項改革舉措真正落地、見到實效。

一是制定落實方案。抓緊會同相關部門提出落實分工方案,明確落實時間表。各地區各部門也要根據《意見》精神和要求,結合自身實際,制定完善配套政策措施或實施辦法。

二是健全推進機制。圍繞貫徹落實《意見》,健全改革推進和落實機制,把各方面深化改革的責任明確起來,將頂層設計與基層探索結合起來,充分發揮基層首創精神,克服形式主義、官僚主義,在精準實施、精準落實上下足功夫,進一步推動形成深化改革的合力。

三是完善激勵機制。健全改革的正向激勵體系,強化敢于擔當、攻堅克難的用人導向,建立健全改革容錯糾錯機制,切實保護干部干事創業的積極性。加強對改革典型案例和改革成效的總結推廣、宣傳報道和表彰激勵,為改革營造良好輿論環境和社會氛圍。

四是加強跟蹤問效。加強對《意見》部署的各項改革舉措落實情況的跟蹤督促,開展改革效果評估,根據評估情況及時調整完善改革政策,在不斷解決問題中推動改革向縱深推進。